グランドデザインおおいた2050

かしこく縮みながら、

大胆に世界へとひらいていく。

かしこく、

縮もう。

人口が減っていくのは、 しばらく止められないんだ。 だったらいっそのこと、 かしこく縮みながら 世界とつながっていくのが いいんじゃない?

大分県民の皆さまへ

大分経済同友会は1955年9月に設立され、今年で70周年の節目を迎えました。設立以来、時代ごとの地域課題について調査・研究活動に取り組み、ときに行政に対して提言をおこなってまいりました。このたび、70周年を記念した初めての試みとして、2050年に向けた大分県の経済社会の新たなグランドデザイン(長期構想)をまとめ、県民の皆さんに発表いたします。

私たちを取り巻く自然・社会・経済環境は、過去にない数多くの解決すべき課題をかかえています。国の推計によれば、大分県の人口は2050年には、今より2割以上減少するとともに、さらなる少子化と高齢化が予測されています。また、想定される大地震や地球温暖化による災害の増加、生活基盤である社会資本や経済力の維持などには、皆さんも不安を感じていることと思います。しかし、私たちに求められているのは、将来の課題を想定して計画的にそなえていくことです。できない言いわけを考えるのではなく、できる方策を考えていくべきです。

このグランドデザインは、人口減少や少子・高齢化が進む近未来の社会に向けて、想定される科学技術の進歩も取りこみながら、持続可能な地域をめざすべく策定したものです。今後はこれをたたき台として、広く県民の皆さんと意見交換をおこないながら、当会の活動をさらに活性化させて、各所と連携して実効性のある提言につなげてまいります。

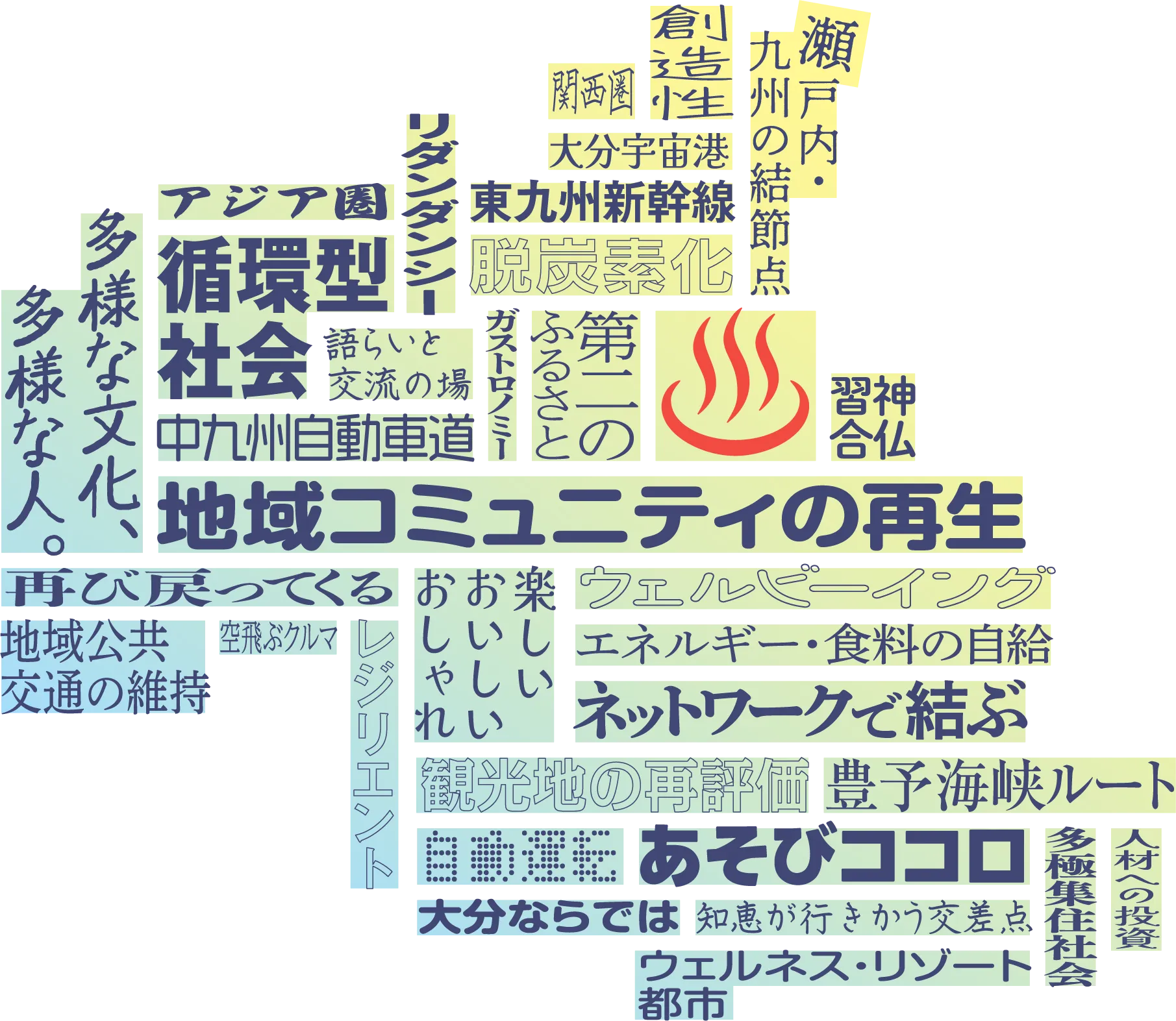

基本理念

かしこく縮みながら、

大胆に世界へとひらいていく

人口減少が続くなかでも、人々が自然なかたちでつながりながら暮らしていけるように、地域コミュニティを再生していく(=かしこく縮む)ことがたいせつです。それと同時に、決して内向きに引きこもることなく、世界の多様な文化を受容して交流を重ねながら、大分ならではの独自の魅力を発見し、磨き、積極的に発信していく(=大胆に世界へとひらいていく)姿勢も必要です。世界中の人やモノ、知恵が行きかう交差点になることが、大分の未来です。

こうした未来を実現するには、人口減少をはじめ、環境問題や災害といったリスクにしっかりと対処・適応するとともに、国内外との広域連携を視野に入れて、経済・社会基盤の維持と発展を図らなければいけません。そのうえでめざすべき姿は、県民一人ひとりが自らの創造力を発揮して、大分の魅力をともに高め、経済・社会・文化的な豊かさ・幸福を皆で分かちあうことです。

コンテンツ目次

- 大分が続いていくためにたいせつなこと

- 大分の豊かさを育む苗床をつくろう

- 創造力で幸福な大分をめざそう

大分が続いていくために

たいせつなこと

人口が減っても人々が生活・交流できる星座型の地域をつくろう

県内各地に多彩な文化が息づく大分県は、都市部に人口や経済を集中させるのではなく、各地がそれぞれ小さな星々のように輝き、それらを交通・情報・文化のネットワークで結ぶ、星座型の地域「大分星座」をめざすべきです。人口が減るなかでも、おのおのの地域が個性をいかしつつ、2050年に向けて、一定エリアへの集住をゆるやかに進めることで、地域のにぎわいを保ちましょう。

集住エリアには、人々の暮らしをささえるコミュニティ拠点(生活必需品や公共サービスの提供、エリア内配送などをおこなう拠点施設)を設け、そこは住民同士の語らいの場や、ときには来訪者(観光客やビジネス客)との交流空間(ゲストハウスやコワーキングスペース)にもなります。そして、地域交通の公共財(市場任せでは十分な供給ができないサービス)としての役割を再評価して、行政の関与度を高め、その維持・向上を図ることがたいせつです。それとともに、自動運転車や空飛ぶクルマも利用して、高齢者や来訪者はもちろん、あらゆる人々が県内を自由に移動できる交通環境をつくりましょう。あわせて、市町村連携をさらに強化して、行政機能の共同化を進め、より効果的な住民サービス提供と、行政費用の効率化も図りましょう。

地元で使うエネルギーと食料は自給をめざそう

大分県は再生可能エネルギーの先進県です。各地の特性に応じて、地熱・水力などを活用して、地域コミュニティごとにエネルギーマネジメントをおこない、地域内でエネルギーの自給をめざしましょう。臨海工業地帯では、水素などを活用してカーボンニュートラル(脱炭素化)を進め、県全体として循環型社会を実現しましょう。

食料自給率の向上も急務です。また、有機農業や地産地消の取り組みを発展させて、「有機の大分」として世界にも発信しましょう。持続可能なガストロノミー(食文化)がユネスコに認められた臼杵市のように、食文化創造都市を県内全域に広げて、地域ごとに誇れる独自の食文化を根づかせましょう。

災害につよい社会を築こう

南海トラフ巨大地震やパンデミック(疫病の世界的流行)などの大規模災害にそなえ、分散型のエネルギー源の拡充や、交通ネットワーク整備によるリダンダンシー(災害で通行止め区間が生じたときの代替ルート)の確保、次々に実装される先端技術の活用を図ると同時に、地域コミュニティを軸に災害時に住民がたがいに協力しあえる体制をつくることで、レジリエントな(しなやかな/回復力に富んだ)社会を築きましょう。

大分の豊かさを育む

苗床をつくろう

地域をささえる産業を育てよう

大分県民が豊かで幸福な生活を続けていくには、経済的な豊かさを欠くことはできません。人口が減るなかで経済の豊かさを保つには、働き手の減少をおさえると同時に、減った分を生産性の向上で補わないといけません。

そのためには、多様な特性を持つ人々(例えば女性・高齢者・障がい者・外国人など)が、仕事を通じてそれぞれの目標にチャレンジできる環境づくりがたいせつです。また、深刻化する人手不足を解決するためにも、次々に登場するであろうデジタル技術や情報通信ツールを活用していきましょう。さらに、人材への積極投資を通じて、機械では代替できない知識や創造性をいかし、高付加価値型の(働き手と会社の収入を増やす)製品・サービスを提供するような知識集約型産業を育てていきましょう。

人と地域が中心となる観光を生み出そう

観光分野でもデジタル化は欠かせませんが、観光の本質は、人と人が直に触れ合う体験にあります。観光客がその体験に満足し、よろこんで対価を支払ってくれるような、高付加価値型の観光地でいるためには、質の高いサービスを提供できる観光人材が、地元に根づいていることがたいせつです。

未来の大分観光では、インバウンドも多様化し、世界各地から、さまざまな人種・宗教・習慣の観光客が訪れることになるでしょう。受け容れる大分県側も、強みである温泉の一層の活用を図り、別府をハブに国際的なウェルネス・リゾート都市を形成するとともに、県内各地が、多様な独自観光コンテンツを競って提供することがたいせつです。観光客は県内を自由にめぐり、その土地ならではの自然・文化・スポーツ体験や、地域住民との交流を楽しむでしょう。それによって各地に、観光客と住民との新しいコミュニティが生まれ、人口が減少するなかでも、地域に活気がもたらされるはずです。大分に住む私たちも、県内の観光地を再評価して、各地の誇りとなる観光資源を県外客と一緒になって体験し、それを自分の地域の活性化にも役立てましょう。

大分県を瀬戸内・九州交流圏の結節点に育てよう

ただし、産業や観光のあり方を大分県オンリーで考えるのは、適当ではありません。大分を、瀬戸内の海の文化と九州の陸の文化を結ぶ「瀬戸内・九州交流圏の結節点(つなぎめ)」と位置づけてはいかがでしょう。この交流圏の形成・発展を可能にするためにこそ、東九州・中九州自動車道、東九州新幹線、豊予海峡ルートといった、広域を結ぶ高速交通網の整備が求められるのです。さらに、大分宇宙港、空飛ぶクルマ、MaaS(移動手段の統合サービス)などの新技術も導入し、瀬戸内・九州交流圏と関西圏、アジア圏とのつながりを強化しましょう。

創造力で

幸福な大分をめざそう

あそびココロと創造力でまちの魅力を高めよう

大分県の人口減少スピードをやわらげるには、若者(特に女性)が大分を離れず定着することや、一度は大分を離れても再び戻ってくることが大事であり、そのためには、若い世代の人たちがやりがいを持って働ける仕事の場とともに、生活面での魅力(楽しい・おいしい・おしゃれ)も欠かせません。また、AIが進化を続けるなかで、社会が求める能力は、記憶力や知識量から、創造性や柔軟性、課題発見・解決力へと急速な変化を遂げつつあります。そこでは、あそびココロを持ち、自由な発想を楽しみ、探求心を働かせて未来を形づくる力の価値が高まることでしょう。

そうした創造性を養うには、何者であろうとオープンに招きいれるような、地域の気風がたいせつで、旅人や移住者をねんごろにする(親しく交流する)温泉や、神仏習合の文化が息づく大分は、まさに適地といえます。県内外の教育機関とも連携して、異文化を理解し受容する寛容性や、起業家精神をそなえたグローバル人材の育成・定着を図りましょう。そして、大分に定住はしていないが第二のふるさととして愛するファン層(関係人口・交流人口)を大切にして、私たち住民とさまざまなかたちで交流しながら、たがいに学びあうことができるような場所を各地につくりましょう。こうした地域づくりによって、将来は県内すべての地域が、「創造都市」「創造農村」と呼ばれるようになることをめざしましょう。

幸福度ナンバーワンの地域をつくろう

大分県は「豊の国」といわれるように、昔から豊かな地域でした。その背景には、大地に降りそそいだ雨が長い時間をかけて温泉に変わる「循環性」、大友宗麟時代に南蛮文化を先進的に受け容れた「創造性」、江戸時代の小藩分立でつちかわれた文化的な「多様性」があります。これらの特色をさらに伸ばすことで、県民の幸福度がナンバーワンとなる社会を実現するとともに、そのすばらしさを世界中の人々と分かちあいましょう。

こうした幸福度は、近年「ウェルビーイング」(心身ともに元気で社会との関係も良好な状態)と呼ばれ、世界的にも共通する価値観として定着しています。わが国の都道府県別の幸福度を民間調査でみると、大分県をはじめ九州・沖縄が上位を占めていますが、これをさらに高めるうえで、大分に住むさまざまな世代・背景の人々が、安心して楽しく集える場づくりがたいせつです。